RÉCIT 13

Le 22 sept. 2023

Décarboner l'énergie : des solutions locales pour un problème global

Les termes du débat sur l’énergie sont souvent trompeurs. Ils sont en effet produits par les acteurs eux-mêmes dans un secteur à la fois très matériel, marqué par les contraintes et les inerties, et très spéculatif, engageant des visions du futur. Comme l’a montré l’historien Jean-Baptiste Fressoz, la notion de transition énergétique, popularisée dans les années 1970, masque la manière dont une énergie nouvelle s’additionne aux énergies existantes au lieu de les effacer. C’est là que réside le véritable enjeu des énergies renouvelables : s’agit-il une fois encore d’apporter un surcroît d’énergie par le recours à une source nouvelle s’ajoutant aux énergies existantes ou de réduire l’extraction des énergies dites « fossiles » ? La victoire du charbon sur le bois dans les années 1860 a reposé – bien avant l’efficacité énergétique, qui n’est venue que bien plus tard – sur un tour de force conceptuel inventé par les économistes anglais : définir comme un stock, une sorte de grand magasin souterrain à découvrir, des matières fabriquées par des processus naturels qui ont pris des millions d’années. Plutôt que d’utiliser le terme «renouvelable», qui pourrait installer un écomodernisme réactivant l’idéal d’une énergie sans limite, le tour de force d’avenir serait de considérer toute énergie comme limitée, ce qui est le cas de la quantité totale d’énergie sur la Terre, et donc de privilégier la circularité sur l’addition.

Grégory Quenet

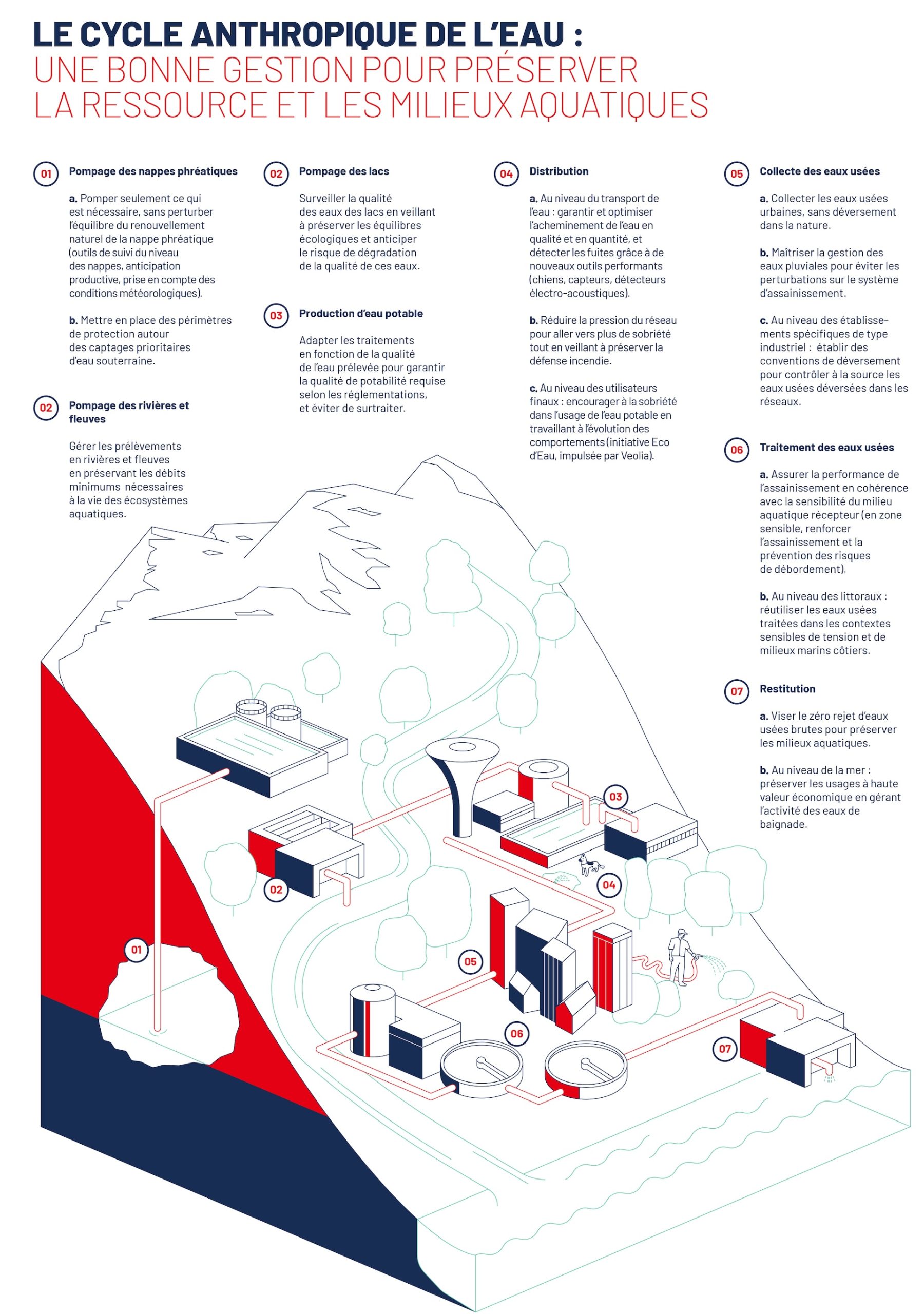

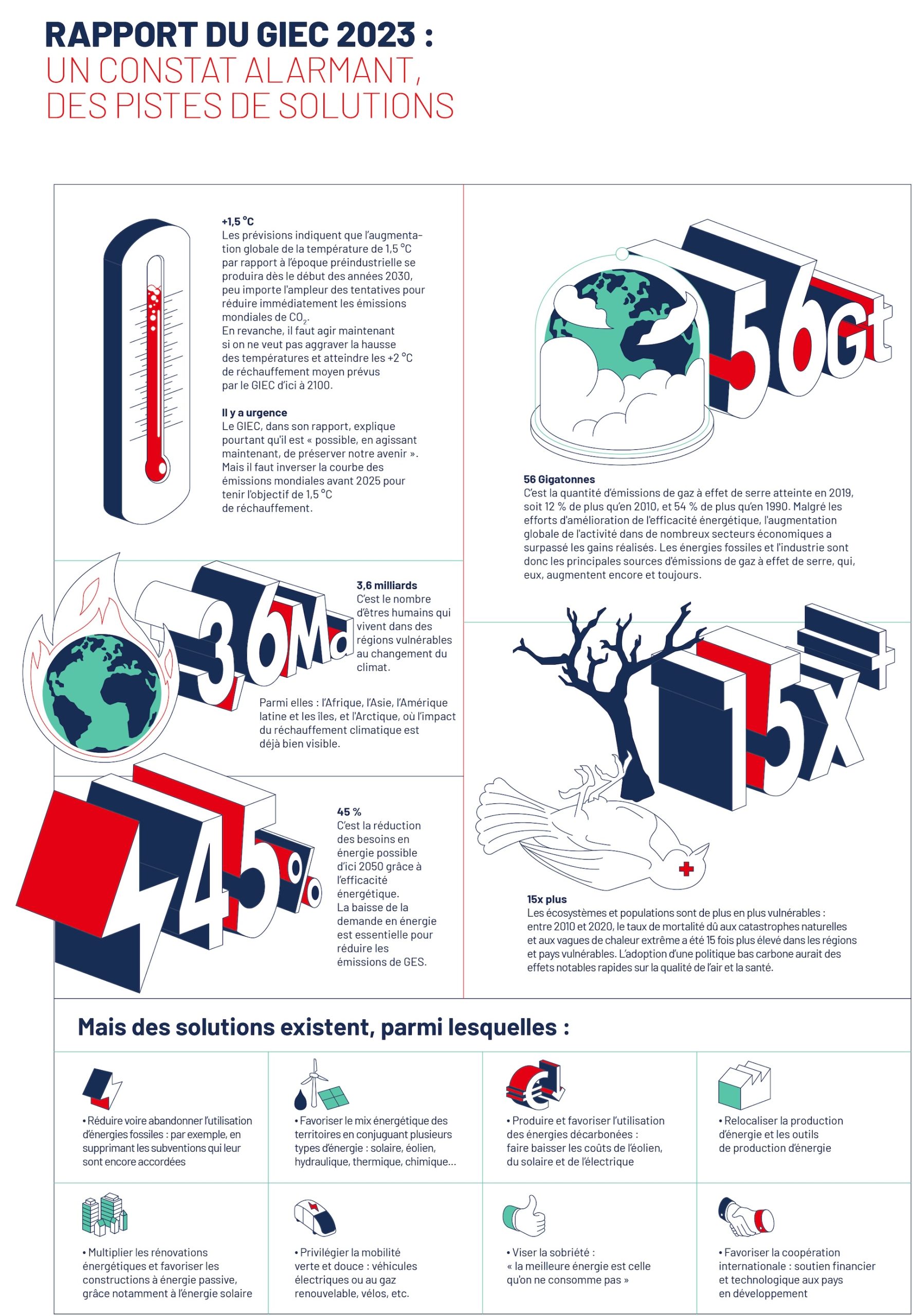

Le sixième rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), rendu en mars 2023, confirme que la température ne cesse d’augmenter sur Terre, culminant même, lors de la décennie 2011-2020, au niveau le plus chaud qu’elle ait connu depuis cent vingt-cinq mille ans. Les experts scientifiques estiment qu’en 2030 la planète se sera réchauffée de 1,5°C par rapport à l’ère préindustrielle, et ce, quels que soient les efforts de réduction immédiate des émissions mondiales de CO2. Nous vivons donc d’ores et déjà dans l’ère du réchauffement climatique et de ses conséquences.

Afin de préserver l’avenir de la vie sur Terre, le GIEC indique une voie à suivre pour plafonner la croissance des émissions dans un premier temps, puis les réduire dans un second, l’horizon retenu étant la neutralité carbone en 2050. Et l’énergie, dont la consommation a été exponentielle depuis 1850, a un rôle primordial à jouer. Alors qu’elle est essentiellement d’origine fossile aujourd’hui et libère des milliards de tonnes de carbone séquestrées au cours de plusieurs millions d’années de vie sur Terre, le groupe de scientifiques estime que, en parallèle des économies d’énergie nécessaires, jusqu’à 77 % des besoins énergétiques mondiaux pourraient être couverts par la biomasse, le solaire, l’éolien, l’hydroélectricité, la géothermie et les énergies marines. Ce recours massif aux énergies propres représente le plus fort potentiel de baisse des émissions de gaz à effet de serre à court terme, d’ici 2030. Modifier le système énergétique est de l’ordre du possible : la baisse des coûts des énergies renouvelables et des technologies vertes constatée ces dernières années, du solaire à l’éolien, peut favoriser la transition énergétique, comme celle du charbon face au bois avait accéléré son recours au milieu du XIXe siècle. Néanmoins, contrairement à ce qui s’était produit à l’époque, cela reste soumis à une forte volonté politique, au regard en particulier du caractère d’urgence de la situation.

La décarbonation du mix énergétique a de fait commencé à irriguer les politiques publiques. L’Union européenne va jusqu’à en faire un élément de leadership : le Conseil de l’Union européenne a lancé en 2021 un processus d’adoption en plusieurs étapes du paquet dit « Fit for 55 », soit 13 propositions législatives qui définissent l’objectif d’une réduction d’au moins 55 % des émissions nettes de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 1990. Parmi ces propositions, on trouve de manière centrale la promotion des énergies renouvelables, également à l’ordre du jour du plan REPowerEU en 2022, aux côtés du renforcement des puits de carbone naturels, de la fin de la vente des voitures thermiques pour 2035, de la réduction de la facture énergétique des bâtiments ou encore de la refonte de la fiscalité de l’énergie. Sur le terrain, les choses évoluent. L’Allemagne est l’un des premiers pays à avoir clairement infléchi sa politique énergétique : alors que les énergies renouvelables représentaient 6,89 % de la production électrique en 2000, elles fournissent 49 % de l’électricité allemande en 2022. D’autres pays comme la Grande-Bretagne, les États-Unis ou la Chine ont rattrapé leur retard sur le sujet en quelques années à peine. En introduisant une taxe carbone en 2013 puis en lançant des programmes de soutien à la production d’électricité bas carbone en 2014, l’Angleterre a réussi à faire des énergies renouvelables la première source d’électricité du pays en 2020. Sur les cinq premiers mois de 2023, le solaire et l’éolien ont, pour la première fois aux États-Unis, supplanté le charbon dans la production d’électricité. Ainsi, grâce à des subventions, mais aussi à une législation plus souple dans certains États, des régions comme le Texas, champion de l’énergie solaire, et la Californie, qui vise une consommation d’électricité issue à 100 % d’énergie renouvelable d’ici 2045, se démarquent. En Chine, la capacité de production d’énergie éolienne et solaire a été multipliée par dix depuis 2010, et le pays détient une grande partie de la production industrielle des panneaux photovoltaïques (63% des cellules, par exemple) et des éoliennes (plus de 40%).

Même en France, la situation change. Certes, «la France n’a pas été promotrice des énergies renouvelables, elle est en retard par rapport à tous les pays d’Europe, constate Jacques Vernier, directeur de l’Agence de la transition écologique (Ademe) entre 1994 et 1997. La prévalence du nucléaire a réduit notre consommation d’énergie fossile, tout comme elle a ralenti le développement du renouvelable », et elle reste en retard sur ses objectifs. Mais le développement n’en est pas moins exponentiel : « En 1996, quand j’ai rédigé le Que-sais je ? , j’avais noté qu’il n’y avait que trois éoliennes en France, dans l’Aude, se souvient Jacques Vernier. En 2023, il y en a 8000. » Pour autant, l’équation planétaire n’est pas encore résolue : la consommation d’énergies fossiles continue d’augmenter. Selon l’Agence internationale de l’énergie, la demande mondiale de gaz naturel pourrait croître de 28% et celle de pétrole de 17% d’ici 2050.

C’est pourquoi beaucoup d’experts, comme l’historien Jean-Baptiste Fressoz, récusent la formule « transition énergétique » pour lui préférer celle d’«empilement des énergies», chacune venant s’ajouter aux autres dans le mix de chaque pays au cours de l’histoire. Comment déjouer ce scénario et renverser fondamentalement la tendance ? Certaines régions commencent à ébaucher un « désempilement » énergétique, à l’image de l’Europe, voire de l’Amérique du Nord, qui atteint une forme de plateau. Le groupe Veolia, par les solutions qu’il a développées et les innovations sur lesquelles il travaille, peut amplifier le mouvement. C’est l’objectif qu’Estelle Brachlianoff a mis au cœur du plan ReSource en 2022, pour réduire la consommation d’énergie mais aussi augmenter la production d’énergie verte du groupe.

Avec les énergies de récupération, partir des territoires pour sortir des énergies fossiles

Veolia a développé des solutions pour permettre aux territoires et aux industries de sortir du charbon, et plus généralement des énergies fortement carbonées, à la croisée de deux expertises déjà anciennes: la valorisation énergétique des déchets et l’exploitation des réseaux de chaleur, qui permettent de connecter les sources de production et les lieux de consommation.

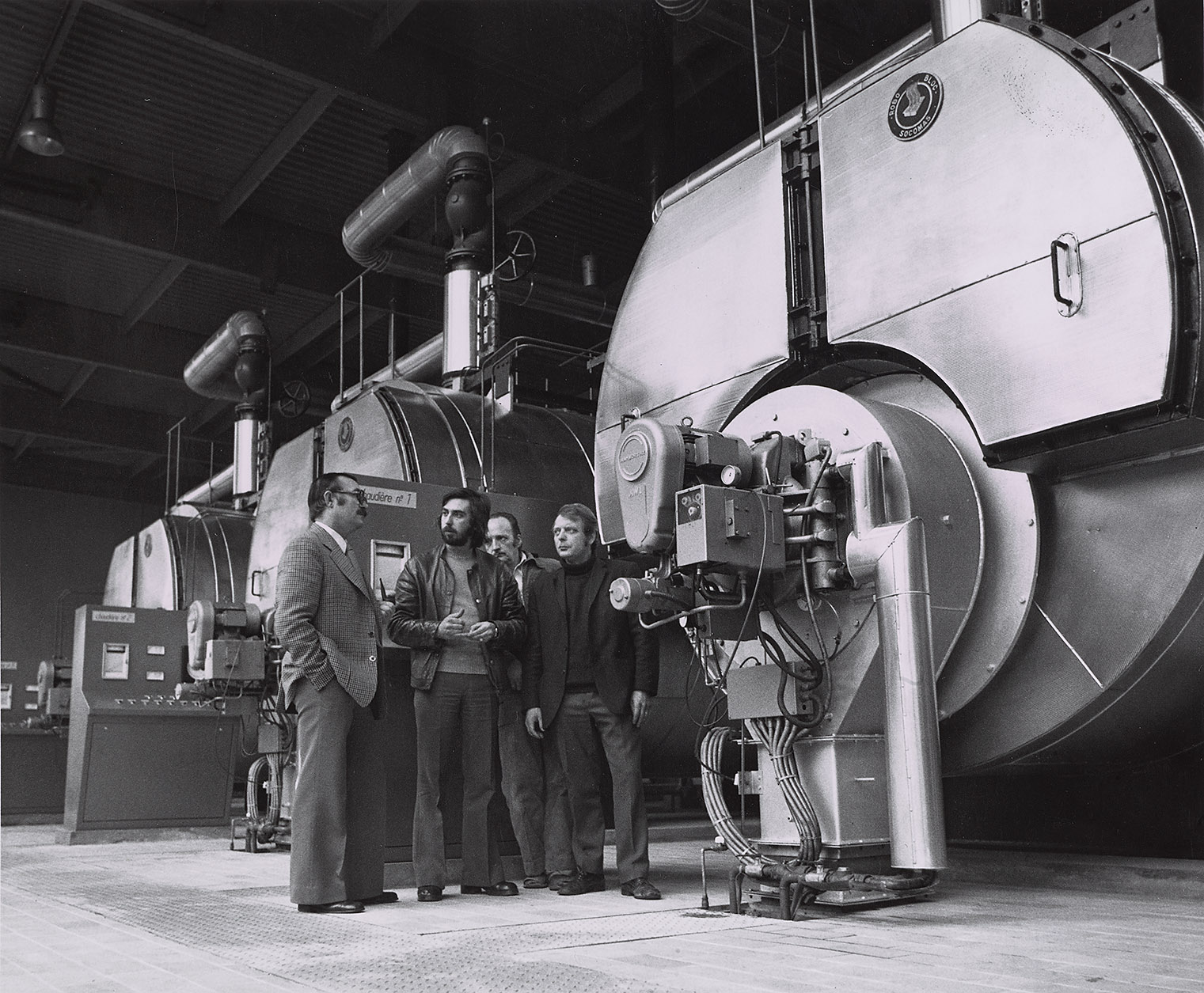

Dès la fin des années 1960, la Compagnie Générale de Chauffe (CGC) exploitait l’usine d’incinération alimentant certains quartiers de la ville de Rennes en chauffage. Depuis les années 1980 et à la suite des chocs pétroliers, les nouvelles usines d’incinération françaises – qu’on nomme désormais « unités de valorisation énergétique» ou UVE – se sont équipées pour valoriser la chaleur des déchets, quand les plus anciennes se sont peu à peu mises à jour. C’est même la proximité de l’usine d’ArcelorMittal, près de Nantes, qui a contribué à localiser à Couëron le site de l’usine de valorisation des déchets Arc-en-Ciel, exploitée depuis 1993 par Veolia.

L’implantation du groupe en Europe de l’Est au début des années 2000 a pour sa part accéléré le développement de son expertise dans l’exploitation des réseaux de chaleur et dans leur verdissement. L’un des premiers exemples concerne le réseau de chaleur de la ville de Pécs en Hongrie en 2005 : les logements des 200 000 habitants sont aujourd’hui presque entièrement chauffés via le réseau urbain, qui n’utilise plus de charbon ni de gaz, très émetteurs de CO2, mais uniquement du biogaz. Une partie de ce biogaz est obtenue grâce à la paille collectée par les agriculteurs locaux et à des résidus de bois récupérés. Les techniques dites de cogénération, voire trigénération, c’est-à-dire de production d’électricité, de chaud et de froid à partir d’une même source, ont depuis essaimé partout.

Cette expertise couplée participe aujourd’hui à la décarbonation des villes dans lesquelles elle trouve à se répliquer. C’est le cas pour la métropole européenne de Lille, où, grâce à la valorisation des déchets sous forme d’électricité et de chaleur, la dernière centrale à charbon du nord de la France a été fermée en 2021, trente ans après la fermeture de la dernière mine dans la région. « En France, il n’existe aucun réseau équivalent, précise Patrick Hasbroucq, directeur des unités industrielles chez Veolia, c’est même le plus long d’Europe, avec un raccordement de 20 kilomètres entre l’usine et la ville. » Sur le plan énergétique, l’usine assure la valorisation énergétique de tous les déchets ménagers de la métropole lilloise, livre 270 gigawatts-heures thermiques par an, soit l’équivalent de la consommation de 35 000 logements, et 91 gigawatts-heures électriques, suffisants pour répondre à la demande de 20000 foyers. Sur le plan économique, le projet a démontré sa solidité: les 40 millions d’investissement de la métropole seront compensés au fil du temps par les recettes énergétiques, et, pour les abonnés, le prix de l’énergie est particulièrement compétitif du fait d’une TVA réduite à 5,5% sur la part variable de la facture.

Enfin et surtout, cette nouvelle infrastructure est aussi bénéfique pour l’environnement : les émissions de poussières de charbon ont été fortement réduites, et 50 000 tonnes de CO2 sont évitées chaque année, soit 50 millions d’allers-retours Paris-Lille en TGV. Elle participe également à la décarbonation des industries, comme en Lorraine, où Solvay produit depuis plus de cent ans du carbonate de soude, un sous-produit industriel aux multiples usages, de la fabrication du verre à celle du dentifrice. L’industriel de la chimie s’est associé à Veolia pour remplacer trois chaudières à charbon par une chaufferie équipée de deux fours fonctionnant à base de combustibles solides de récupération (CSR), des déchets qui ne peuvent être recyclés. Alors que les quotas carbone s’imposent progressivement à l’industrie européenne, cela permettra de soutenir la compétitivité du site et d’y assurer l’emploi en divisant par deux l’empreinte carbone de l’activité industrielle et en arrêtant l’importation annuelle de 200 000 tonnes de charbon.

Le développement des réseaux couplant chaleur et froid veillent aujourd’hui à valoriser la moindre énergie, en mettant en partage l’énergie de lieux de production décentralisés. Veolia s’est vu confier en 2023 l’exploitation du réseau Paris-Saclay, une installation unique en Europe alliant géothermie profonde et récupération de la chaleur fatale issue du supercalculateur du CNRS et du réseau de froid. Le dispositif a de la sorte l’ambition de doubler la livraison de chaleur et de fraîcheur pour accompagner le développement immobilier du campus urbain.

Les énergies de récupération se retrouvent ainsi au cœur d’un changement de paradigme, porteur d’un immense potentiel à la fois d’un point de vue écologique et, en phase avec les premiers enjeux énergétiques, du point de vue de la souveraineté économique. « Avant, on était dans un mode de fonctionnement qui consistait à produire de l’énergie quand on en avait besoin, analyse Gad Pinto, directeur des activités Boucles locales d’énergie chez Veolia. Or, quand on produit de la sorte, tout un tas d’énergie est perdu. Pendant longtemps ça ne dérangeait personne : à quoi bon s’embêter à la récupérer quand la source primaire d’énergie ne coûte rien ? Aujourd’hui, ce n’est plus le cas: on cherche à récupérer la chaleur des data centers, des eaux usées, des procédés industriels de la sidérurgie, de la chimie, du ciment, de l’agroalimentaire... Par ailleurs, quand on dépend du réseau national de gaz ou d’électricité, si jamais celui-ci est coupé de certains approvisionnements comme le gaz russe, une entreprise ou une collectivité se retrouve dans une situation de vulnérabilité. Le développement de solutions locales permet d’y remédier. »

Le passage à l’échelle de tous les territoires nécessite la capacité à intégrer des expertises différentes, ce qui s’opère peu à peu, comme le mesure Annaïg Pesret-Bougaran, la directrice de l’usine Arc-en-Ciel : « En 1993, notre usine était un projet totalement novateur, à tel point que trois filiales du groupe ont noué un partenariat pour répondre à l’appel d’offres, certains apportant leurs compétences dans l’incinération, d’autres dans le tri, d’autres dans le réseau de chaleur. Aujourd’hui, tout est davantage intégré grâce à notre expérience. » La nouveauté s’industrialise pas à pas, pour gagner en impact.

Maximiser son impact en mobilisant toutes ses ressources

En valorisant énergétiquement les déchets qui ne sont pas recyclables, depuis les sites d’incinération ou les centres d’enfouissement, Veolia veille à tirer la meilleure valorisation des ressources qui lui sont confiées. C’est la même logique que le groupe fait en sorte d’appliquer dans la valorisation des eaux usées et des boues qui en sont extraites, dans des installations couvrant les territoires en maille serrée. Les stations d’épuration sont ainsi les lieux privilégiés du déploiement de la méthanisation, qui transforme la matière organique en énergie. « Les deux secteurs historiques qui ont développé la méthanisation, explique Julien Thual, ingénieur méthanisation pour l’Ademe, ce sont l’industrie agroalimentaire et les stations d’épuration urbaines, à des fins de dépollution de leurs boues et de valorisation de biogaz sous forme de chaleur. Ces activités se faisaient en cogénération, produisant de l’électricité et de la chaleur récupérée, qui étaient valorisées autour de l’installation de méthanisation. »

En effet, les stations d’épuration produisent, au cours de leur traitement, de grandes quantités de boues dont il est possible de réduire le volume et la charge organique. Comment ? En les transformant en énergie. Selon Alain Le Divenach, responsable du pôle Projets structurants pour la région Méditerranée chez Veolia, « déjà il y a cent ans, les premières usines d’eau potable du groupe à Nice et à Toulon produisaient leur propre électricité grâce à une turbine. Comme le réseau d’électricité était moins développé qu’aujourd’hui, nos prédécesseurs avaient ce souci de produire avec l’eau une partie de leur énergie. Et puis ça a été abandonné pour des raisons économiques. La digestion, ce procédé qui permet de réduire de façon importante le volume des boues produites, de les stabiliser et de générer du biogaz, était aussi utilisée autrefois, et on est passés pendant un moment à des bassins très grands avec des temps de stabilisation très importants, ce qui est énergivore.

Depuis quelques années, on s’intéresse de nouveau à la digestion, qui revient dans les usines. On s’intéresse aussi aux variations de pression importantes entre les réservoirs. Généralement, pour éviter une arrivée d’eau avec un jet important, on met en place des réducteurs de pression. De plus en plus, on remplace le réducteur par une turbine: avec elle, pas de dispersion mécanique perdue, on produit de l’électricité ».

À la croisée de trois métiers : quand les déchets de l'eau deviennent énergie

Les boues d’épuration sont le principal déchet produit par une station d’épuration à partir des différents effluents liquides qu’elles sont amenées à traiter. Constituées de matières organiques ainsi que de matières minérales, on en distingue trois types.

Les boues primaires, qui sont le résultat de la décantation des effluents et ont un fort taux de matière minérale, les boues physico-chimiques, qui ressemblent aux boues primaires mais contiennent des produits floculants, et les boues biologiques ou boues activées, issues du traitement bactérien.

« Avec le boom des stations d’épuration, le volume des boues a considérablement augmenté », indique Paul-Antoine Sebbe, directeur général de SEDE, filiale de Veolia, spécialisée notamment dans le traitement et la valorisation des boues. Comme pour les eaux usées, le grand défi est donc de ne plus les considérer comme des déchets mais, à l’instar des boues des villes du XIXe siècle, comme une ressource à valoriser. Alors que faire de ces boues ?

Pierre Forgereau, directeur du territoire Artois Douaisis chez Veolia, revient sur les trois principales manières de valoriser les boues industrielles et urbaines. Dans un premier temps, tout en en surveillant la qualité sanitaire, « ces boues peuvent être utilisées pour l’épandage agricole des sols. Cela a un impact agronomique puisqu’ils vont augmenter leur valeur fertilisante », précise-t-il. Aujourd’hui, 75 % des boues de stations d’épuration sont épandues sur les sols agricoles.

Les boues peuvent aussi être compostées avec d’autres déchets verts pour en faire des intrants agricoles et apporter aux champs de la matière organique plus riche.

« La troisième valorisation, c’est d’en faire du biogaz. C’est quelque chose qui existe depuis longtemps mais qui revient avec la crise énergétique. De plus en plus de collectivités, comme celles d’Angers ou d’Hénin-Beaumont, investissent pour en produire », souligne Pierre Forgereau.

Aujourd’hui, la production d’énergie permet à la fois d’assurer la continuité de fonctionnement d’une installation et d’alimenter les territoires environnants qui en ont besoin. « On a le savoir-faire, explique Philippe Guitard, directeur de la zone Europe centrale et orientale de Veolia, on fait de la récupération avec un digesteur qui broie tout, les yaourts périmés, les déchets, à partir de laquelle on peut vendre de l’électricité verte à Bucarest ou Budapest. » À Sofia, en Bulgarie, Veolia gère la première station d’épuration à énergie positive d’Europe. La station a produit 23% d’énergie de plus que ce qu’elle consomme, et le surplus a été revendu sous forme d’électricité au gestionnaire du réseau public.

En Allemagne, c’est l’usine de traitement des eaux usées de Braunschweig qui est devenue autonome grâce à Veolia, tandis qu’à Cagnes-sur-Mer, la première station d’épuration à énergie positive en France a été lancée en 2021. En valorisant à chaque étape la chaleur et l’énergie disponibles, la station française produit 10,5 gigawatts-heures de biométhane par an pour une consommation de 8,7 gigawatts-heures, ce qui lui permet d’injecter un surplus de biométhane dans le réseau GRDF. À Fréjus, la valorisation des boues de la station d’épuration fournit également un carburant vert aux transports publics : le biométhane produit correspond à la consommation de plus de 40 % du réseau de transport public de bus. « La méthanisation est l’une des énergies les plus vertueuses, constate pour finir Julien Thual de l’Ademe, car elle ne rend pas qu’un seul service énergétique, elle est multiservice, permettant aussi la substitution des engrais minéraux par des engrais organiques, offrant une énergie continue toute l’année et donc une grande résilience sur les territoires. »

L’énergie solaire joue aussi un rôle dans la décarbonation des activités de Veolia elle-même. C’est particulièrement le cas dans ses activités de dessalement d’eau de mer, dont Veolia est le leader mondial et qui sont aussi énergivores qu’elles sont essentielles à l’alimentation en eau de territoires arides, comme les villes de Riyad ou Abu Dhabi. Grâce à des technologies d’osmose inverse avancées, l’énergie nécessaire pour dessaler l’eau de mer a déjà diminué d’environ 80 % depuis les années 1980. Et l’énergie solaire, qui peut désormais se déployer de manière industrielle, permet d’aller plus loin. « Jusque dans les années 2000, les solutions de dessalement avaient une empreinte carbone très forte, explique Renaud Capris, directeur d’Enova. Aujourd’hui, nous sommes passés à un mix électrique et solaire, et à l’avenir seul le solaire puis l’hydrogène feront fonctionner les usines.» Dans la ville de Sur, à Oman, l’usine de dessalement Sharqiyah Desalination a par exemple lancé sur son site l’installation de 32 000 panneaux solaires haute efficacité, équipés d’un système de suiveur est-ouest afin d’optimiser la production d’énergie en fonction de l’orientation des rayons du soleil. Cette installation produira plus de 30 gigawatts-heures par an d’électricité verte, soit plus du tiers de la consommation quotidienne de l’usine de dessalement qui alimente 600 000 personnes en eau potable.

À l’autre bout du spectre et dans une approche fine des territoires, Veolia mobilise des espaces fonciers plus modestes pour en faire des sites de production d’énergie solaire. Certains sites s’y prêtent plus facilement que d’autres, notamment les sites de stockage de déchets en post-exploitation. Sur l’ancienne décharge de Tougas, près de Nantes, Veolia a installé en 2019 des panneaux photovoltaïques sur 10 hectares. Ils produisent 8 gigawatts-heures par an et alimentent en électricité un peu plus d’un millier de foyers. À l’échelle de la France, Veolia s’est donné l’objectif de rendre tous ses services autonomes en énergie. Cela passera par une combinaison de toutes ces solutions : valorisation énergétique des déchets, méthanisation, mais aussi production de biocarburants et développement de l’énergie photovoltaïque sur ses sites. « Nous gérons de nombreuses ressources, et c’est par leur valorisation que passera en partie la décarbonation de nos activités, rappelle en synthèse Jean-Christophe Taret, directeur de la transformation écologique de la zone France et déchets spéciaux Europe chez Veolia. Nous pouvons l’améliorer par la combinaison d’approches extensives et intensives. Extensives, en généralisant les techniques dont nous disposons à l’ensemble de nos installations – par exemple dans le captage du biogaz à travers le monde. Et intensives, en isolant toujours mieux chaque flux de ressources pour en tirer la plus grande valeur – par exemple en collectant spécifiquement en France les biodéchets. »

Accompagner les énergies de transition, et rendre les énergies vertes encore plus vertes

Isoler toujours mieux chaque flux de ressources pour en tirer la plus grande valeur, voilà une mission pour les années à venir. Une autre est tout aussi essentielle, au regard de la finitude des ressources terrestres : accompagner les énergies de transition, à commencer par l’énergie nucléaire, que le GIEC reconnaît comme telle, dans la réduction de leur impact environnemental, et rendre les énergies vertes elles-mêmes toujours plus circulaires et économes en ressources.

Le nucléaire, une énergie de transition à sécuriser

En France, au Japon et aux États-Unis, Veolia Nuclear Solutions (VNS) déploie des activités de dépollution, de traitement des déchets dangereux et de décontamination appliquées au nucléaire. Jean-François Nogrette, directeur de la zone France et déchets spéciaux Europe, explique l’origine de cette filiale, par étapes, comme le groupe en assume la pratique : « En France, le Commissariat à l’énergie atomique (CEA) utilise une technique de solidification des déchets radioactifs à froid, la vitrification, qui a été au départ une licence de Veolia, créée à partir de son activité sur les déchets dangereux.

En suivant cette expérience, nous avons fait nos premiers pas dans le nucléaire, avant de souhaiter mutualiser des moyens pour faire apparaître une activité spécialisée et baisser les coûts. Depuis, nous avons racheté une activité sur le traitement, le démantèlement, le traitement des déchets radioactifs, et nous avons ouvert, au Texas, une usine de traitement de déchets radioactifs avec un procédé de traitement qui suit la même logique que ceux des déchets dangereux, dont nous sommes un des leaders mondiaux avec SARP Industries. » Avec ses technologies, telle Geomelt qui permet d’appliquer à des déchets faiblement radioactifs la vitrification jusqu’ici réservée aux déchets hautement radioactifs, Veolia permet aujourd’hui avec ses partenaires, comme EDF, de réduire les volumes de déchets nucléaires, au cœur des questions d’acceptabilité de cette énergie.

Le tsunami qui a frappé en 2011 la centrale nucléaire de Fukushima au Japon a été une autre occasion pour les équipes de Veolia de démontrer leur expertise en matière de nucléaire, en alliant temps court et temps long. Dès les premiers moments suivant la catastrophe, les ingénieurs de l’entreprise ont mis au point un système de refroidissement de l’eau (ISMS) capable de traiter en toute sécurité l’eau de la centrale contaminée au césium, un élément hautement radioactif. Au cours de la décennie qui a suivi, Veolia a développé de nouvelles technologies, en robotique notamment, pour démanteler le site. C’est le cas par exemple de robots téléopérés, capables d’inspecter et de réparer l’enceinte de confinement de la centrale endommagée, mais aussi de travailler dans le cœur du réacteur nucléaire, un endroit extrêmement chaud et radioactif. Le robot Boom a ainsi été conçu pour déplier un bras lui-même composé de différents segments dans un environnement extrême. « Les radiations brûlent les puces en un temps record, nous avons donc opté pour une commande électronique déportée dans le caisson de protection, détaille Dominique Richit, qui a été directeur général de VNS. Le bras lui-même n’intègre que très peu d’électronique. Les mesures sont transmises par des signaux électriques depuis l’extrémité du robot vers la salle de contrôle. »1

Optimiser le cycle de vie de chaque énergie

En même temps qu’elle permet de sécuriser la production d’énergie nucléaire et d’en optimiser l’impact environnemental pour en permettre la meilleure acceptabilité, Veolia s’adapte aux choix des communautés locales ou nationales, pour déployer la même logique sur chaque type d’énergie adopté. Au Japon précisément, après la catastrophe nucléaire de Fukushima, la stratégie énergétique du pays a changé. « L’objectif est d’opérer une transition vers les énergies renouvelables pour remplacer le nucléaire, qui passera de plus de 30% à moins de 20% », précise Christophe Maquet, directeur de la zone Asie-Pacifique du groupe.

© Médiathèque Veolia - Shin Takahashi

Parmi les stratégies de diversification des sources d’énergies vertes, Veolia œuvre donc à la réhabilitation des ressources forestières pour poursuivre la production d’électricité par la biomasse. Dans cette optique, le groupe collabore avec un acteur industriel local, Takeei. Aujourd’hui, l’entreprise gère plusieurs usines de biomasse au Japon, en veillant au meilleur rendement énergétique de la ressource.

L’éolien, énergie renouvelable largement promue à travers le monde, doit lui-même toujours témoigner de son meilleur impact pour obtenir le soutien des populations. Le recyclage des pales est l’un des sujets clés auquel apporter des réponses: si le bilan carbone des éoliennes est bon, leurs pales fabriquées en matériaux composites, majoritairement de la fibre de verre, sont difficiles à recycler. Or, de nombreuses éoliennes de première génération arrivent en fin d’exploitation – la durée de vie moyenne d’une éolienne est de vingt ans –, et l’université de Cambridge estime qu’il y aura 43 millions de tonnes de pales usagées d’ici 2050. Sans traitement adéquat, elles risquent de s’empiler dans les décharges.

Veolia travaille à trouver des solutions pour donner une seconde vie à ces lames en utilisant les éoliennes pour la fabrication de ciment. En 2020, le groupe a franchi un cap avec GE Renewable Energy. L’objectif ? Recycler ces pales dans le cadre du « revamping » (remplacement de certaines pièces) ou du «repowering» (démantèlement) des parcs d’éoliennes terrestres de la filiale de General Electric aux États-Unis. Le processus de recyclage démarre sur le terrain, dans les fermes éoliennes. Une fois retirées, les pales sont transportées vers un site où de puissantes machines les déchiquettent en plus petits morceaux. Ces morceaux sont ensuite transportés dans une usine Veolia, où ils subissent un nouveau broyage pour atteindre la taille de cailloux. Grâce à ce procédé, plus de 90% du poids des lames est valorisé : 65 % comme matière première, remplaçant le sable, l’argile et d’autres matériaux, et 28 % comme carburant alternatif, remplaçant le charbon pour fournir l’énergie nécessaire à la réaction chimique dans des fours à ciment. Ce contrat unique en son genre dans l’industrie éolienne américaine prévoit de valoriser des milliers de pales d’éoliennes dans les années à venir.

L’électrification de la production d’énergies donne enfin une importance cardinale au recyclage des batteries électriques, leur production étant fortement émettrice de gaz à effet de serre et les métaux rares qui les constituent étant au cœur des enjeux de souveraineté. D’ici 2035, alors que l’interdiction de la vente des véhicules thermiques sera à peine entrée en vigueur au sein de l’Union européenne, ce ne sont pas moins de 7 millions de tonnes de ces appareils qui seront éligibles au recyclage. Veolia, acteur historique dans le traitement des piles et accumulateurs, va mobiliser l’expertise inégalée qu’elle a rassemblée sur l’ensemble des étapes de ce recyclage. La solution ? Cinq étapes, qui vont de la collecte, la mise en sécurité et la décharge profonde de la batterie à l’affinage des métaux qui permet de les réutiliser dans de nouvelles batteries. L’usine à Dieuze, en Moselle, dédiée à ce recyclage, est ainsi promise à un fort potentiel de développement.

Vers la capture et le recyclage du carbone

Même en poussant au maximum les économies d’énergie, même en verdissant rapidement le mix énergétique mondial, y compris en s’assurant de récupérer la moindre calorie, le moindre watt, le GIEC l’affirme : la capture, le stockage, le recyclage du carbone seront des « options d’atténuation essentielles » à mobiliser, en particulier dans le cas de la chimie et de la production de ciment ; ils seront « nécessaires pour atteindre les objectifs de neutralité carbone », notamment « pour les scénarios qui limitent le réchauffement à 2°C d’ici 2100 », et pas seulement à 1,5 °C comme le prévoit l’accord de Paris sur le climat2. Veolia explore l’application de solutions de capture de CO2 sur ses incinérateurs, à l’heure où la capture du carbone peut devenir soutenable économiquement. Il y a encore cinq à sept ans, «il y avait trop de différences entre le coût du CO2 et le coût de la capture, l’activité était loin d’être rentable. Autrement dit, cette pollution n’était pas assez chère pour qu’il soit économiquement intéressant d’aller capter du CO2, pour ensuite le stocker », remarque Johann Clere, ancien directeur international de la capture du carbone chez Veolia. Les choses changent, puisque le prix de la tonne de CO2 est passé de 37,45 euros en février 2021 à près de 90 euros en mars 2023. Et des mécanismes se mettent par ailleurs en place dans certains pays, comme la Grande-Bretagne et les États-Unis, pour inciter au développement d’infrastructures de capture du carbone dont le coût, lui, « s’oriente à la baisse avec les économies d’échelle et le développement de nouvelles technologies ».

Si le CO2 capté a aujourd’hui majoritairement vocation à être séquestré, piégé dans des réservoirs géologiques souterrains, Veolia souhaite pouvoir aller plus loin et le valoriser. Une fois isolées, les molécules de CO2 peuvent en effet être utilisées dans différentes applications industrielles: fabrication de béton et de ciment, boissons gazeuses, carburant bas carbone... Veolia a ainsi noué avec le Collège de France, le Commissariat à l’énergie atomique et le Syndicat intercommunal pour l’assainissement de l’agglomération parisienne (SIAAP) un partenariat de R&D pour transformer le CO2 émis par les usines de traitement des eaux usées en produits utiles.

Avec la chimie du CO2, l’objectif est de modifier les liens entre les molécules pour fabriquer à partir des eaux usées, en plus du biogaz, de l’acide formique, dont certains éthers sont utilisés par l’industrie du parfum, et du méthanol, un solvant aux multiples usages, que l’on retrouve notamment dans la production de vernis et de peintures. « Une alliance entre recherche fondamentale, recherche technologique et recherche industrielle », comme le souligne Marc Fontecave, professeur au Collège de France. Nous sommes en la matière à un stade encore expérimental. Reste que l’ensemble des solutions qui se dessinent ici pour décarboner nos sociétés l’illustrent une nouvelle fois : les crises internationales du climat et de l’énergie, qui induisent une transformation de notre système de production et de nos habitudes, se résolvent à l’échelle locale, en répliquant des solutions développées partout dans le monde. C’est cette grande adaptabilité, toujours à l’œuvre, qui a fait de Veolia le champion mondial de la transformation écologique. Une position qui s’est construite patiemment, au fil des décennies. Depuis 1853.

À Braunschweig, la biomasse remplace le charbon

L’Allemagne a historiquement été un grand consommateur de charbon, et ce combustible a joué un rôle crucial dans son secteur énergétique pendant de nombreuses années. Le charbon était notamment utilisé pour la production d’électricité ainsi que pour les besoins industriels.

Cependant, au cours des dernières décennies, le pays a progressivement entrepris une transition énergétique, connue sous le nom de «Energiewende», visant à réduire sa dépendance aux énergies fossiles, y compris le charbon, et à augmenter la part des énergies renouvelables dans son mix énergétique.

Et c’est notamment à Braunschweig que s’écrit la nouvelle histoire énergétique du pays. Cette ville de Basse-Saxe abrite notamment BS|ENERGY, filiale de Veolia. Concessionnaire des réseaux électriques et gaziers de la ville, elle s’est engagée à être à la pointe de l’approvisionnement énergétique en proposant des solutions flexibles, écologiques et abordables.

Son objectif est clair : accompagner Braunschweig dans sa transition vers un avenir moins dépendant des énergies carbonées.

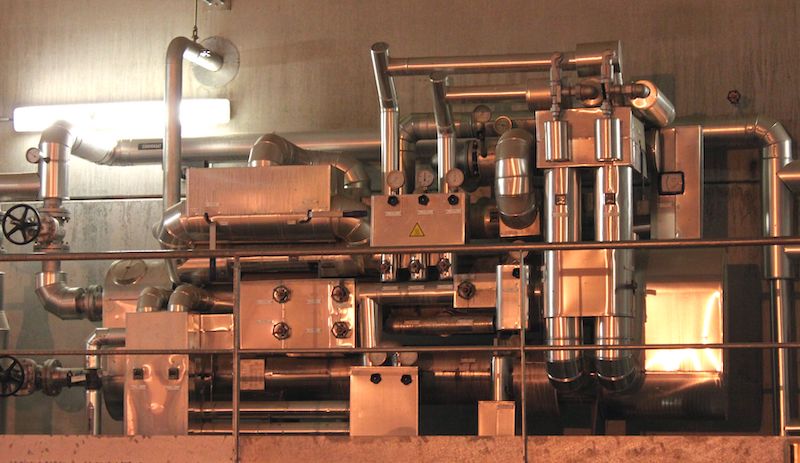

Mais comment remplacer le charbon ? Parmi les énergies durables privilégiées, la biomasse occupe une place de choix. La centrale de production de chaleur et d’électricité fonctionnant au charbon a donc été remplacée par une centrale de cogénération biomasse, alimentée à partir de déchets de bois provenant de la région.

Mise en service en 2022, elle possède une capacité électrique de 22 mégawatts et thermique de 60 mégawatts, répondant à la demande en chaleur de près de 50 000 foyers. Elle permet d’éviter l’émission de 8000 tonnes de CO2 chaque année du seul fait de l’abandon des combustibles fossiles, ainsi qu’une réduction des émissions de particules nocives. Et les cendres de bois elles-mêmes sont transformées en engrais. Cette initiative laisse entrevoir un avenir plus respectueux de l’environnement, tourné vers les énergies renouvelables, et un futur plus vert, plus durable.

En Finlande, les débuts d’une production de biocarburant neutre en CO₂ pendant le processus de fabrication de la pâte à papier

En 2022, Veolia a lancé à Äänekoski en Finlande le plus grand projet au monde de bioraffinerie produisant du biométhanol neutre en CO₂ à partir d’une usine de production de pâte à papier.

Développée en étroite collaboration avec Metsä Fibre, la plus grosse association coopérative forestière en Europe, la raffinerie s’appuie sur un concept innovant de Veolia pour produire à l’échelle industrielle du biométhanol commercial issu de bioproduits, en intégrant en toute sécurité dans le processus de production de pâte à papier un procédé de raffinage du méthanol sulfaté brut.

Ce concept industriel contribue à la sécurité et à l’indépendance énergétique de l’Europe tout en soutenant les ambitions européennes de décarbonation du Green Deal pour le transport : le biométhanol de qualité industrielle, neutre en CO₂, représente une nouvelle source de carburant durable pour remplacer les combustibles fossiles.

Avec une capacité de production annuelle de 12 000 tonnes et une mise en service prévue en 2024, l’usine permettra une réduction des émissions de CO₂ allant jusqu’à 30 000 tonnes annuelles.

Ce projet de bioraffinerie illustre pleinement l’engagement de Veolia à développer des boucles énergétiques locales, à intégrer dans divers secteurs industriels des solutions pour produire localement des combustibles neutres en CO₂.

Cette solution industrielle permet enfin de révéler le potentiel d’une source alternative de matière première, estimée à environ 2 millions de tonnes, pour la fabrication de biocarburant. Ce concept presque entièrement inexploré à ce jour est en effet réplicable dans près de 80 % des usines de pâte à papier dans le monde.

Au Portugal, une étude prospective pour transformer le CO₂ des déchets en carburant d’avion

« L’aviation commerciale représentait 2,6 % des émissions de gaz à effet de serre dans le monde en 2018, et 5,1 % du réchauffement climatique anthropique entre 2000 et 2018 quand on intègre les effets hors CO₂, a calculé Carbone 4, le cabinet français de référence sur les enjeux énergie et climat. Rien que la combustion du carburant correspond à environ 1 milliard de tonnes de CO₂ sur une année, soit en ordre de grandeur l’équivalent des émissions du Japon – troisième puissance mondiale et cinquième pays le plus émetteur. »

L’aviation est de ce fait face à un immense défi de décarbonation, qui ne peut ignorer la question de son carburant. C’est pourquoi, en 2022, une étude de faisabilité a été lancée pour mettre en place une des premières unités de production d’e-carburant de synthèse en Europe au sein de l’unité de valorisation énergétique (UVE) de LIPOR, proche de Porto, exploitée par Veolia.

Le projet permettrait la production à l’échelle industrielle de carburants alternatifs pour l’aviation (SAF) à partir du CO₂ capté dans le flux de gaz résiduels de l’UVE, combiné à de l’hydrogène vert.

Dans un premier temps, jusqu’à 100 000 tonnes de CO₂ biogénique captées seraient recyclées pour être converties en e-carburants et transformées en produits finis synthétiques verts, tels que l’e-kérosène, l’e-diésel et autres produits chimiques.

Techniquement, ce projet de valorisation du CO₂ dans l’UVE de LIPOR consiste à capturer, extraire et purifier la partie biogénique du CO₂, qui constitue environ 60 % des émissions de dioxyde de carbone générées à la suite du processus d’incinération.

Ce projet, d’après le président du LIPOR José Manuel Ribeiro, pourrait « aider le Portugal à se positionner parmi les premiers pays à investir dans l’économie circulaire du carbone » alors que, comme le signale José Melo Bandeira, président-directeur général de Veolia Portugal, « la capture, le stockage ou l’utilisation des gaz à effet de serre sont essentiels » pour atteindre les objectifs de neutralité carbone. Sans que ce soit là une recette miracle, à même de résoudre la concurrence entre les différents usages de l’énergie, ce projet pourrait apporter sa part de solution au défi climatique.

Adèle Peugeot

Chez Veolia depuis 2022

Adèle Peugeot est cheffe de projet développement et innovation. Diplômée de l’École normale supérieure, titulaire d’un MBA et d’un doctorat du Collège de France, Adèle Peugeot croit en la collaboration du monde de la recherche et du monde industriel ainsi qu’au primat de l’action locale pour relever les défis de demain. Pour Veolia France & Déchets spéciaux Europe, elle met la chimie au service du développement durable, en particulier de la décarbonation.

Comment la technologie peut-elle relever les défis environnementaux auxquels nous faisons face ?

Si nous voulons relever le défi collectif d’un monde neutre en carbone, il faut tirer le meilleur parti des complémentarités entre les mondes de la recherche, de l’innovation et de l’industrie, car, si beaucoup de solutions existent déjà, d’autres nécessiteront des technologies nouvelles. Mon travail au quotidien est de trouver les voies d’innovation qui permettront au groupe d’atteindre ses ambitions, et pour cela d’identifier les meilleurs partenaires potentiels parmi les startups, les laboratoires universitaires, les fournisseurs de technologies, etc. Le rôle de Veolia, en tant qu’industriel des services à l’environnement, est de partager avec ces acteurs des problèmes concrets à régler, d’orienter le cheminement vers la solution et de les soutenir dans le développement puis le déploiement de procédés performants. Nous avons la responsabilité d’aller au plus près de ces acteurs de l’innovation, de sélectionner les plus adaptés et de les amener à des niveaux de maturité qui permettront à leurs solutions d’être appliquées à nos activités. Nous pouvons être optimistes, car dans bien des cas ces technologies ne sont pas de la fiction : elles sont en train d’être développées et avancent à très grands pas. J’ai été surprise, lors de mes années de recherche au Collège de France, de voir à quel point les découvertes peuvent aller vite.

Quelles nouvelles solutions sont aujourd’hui en train d’être déployées par Veolia dans le domaine de l’énergie ?

Le grand défi sur lequel je suis focalisée est celui de la réduction des émissions des gaz à effet de serre, en particulier le CO₂ et le méthane, un gaz 28 fois plus réchauffant que le CO₂. Pour s’attaquer au problème, il y a des solutions déjà matures, comme produire et utiliser des énergies bas carbone. L’enjeu est de les déployer largement, car, au-delà de la décarbonation des territoires, cela permettra aux activités de Veolia en France d’atteindre l’objectif de neutralité énergétique d’ici cinq ans. Pour cela, nous nous appuyons sur de nombreux leviers : produire plus d’électricité et de biogaz à partir des déchets, implanter des panneaux photovoltaïques sur toutes les surfaces disponibles ou encore transformer les huiles usagées en carburants verts.

Nous développons également des solutions innovantes, applicables à plus long terme. Celles-ci passent par des partenariats externes, comme celui noué avec le Collège de France et le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA). Il vise à mettre au point une technologie capable de convertir le CO₂ en produits chimiques qui pourraient être réutilisés dans nos stations de traitement des eaux usées. On obtiendrait ainsi une boucle d’économie circulaire locale exemplaire.

En quoi la longue histoire de Veolia est-elle un atout pour l’avenir ?

Les métiers historiques de Veolia sont alignés avec les enjeux actuels de la société et sont complémentaires entre eux. Au fil du temps, le groupe a développé un modèle décentralisé, fortement implanté dans les territoires, avec des équipes proches des acteurs et des enjeux locaux. C’est un atout de taille pour travailler à la transformation écologique. En étant locales et ancrées dans les territoires, les solutions écologiques mises en œuvre par Veolia apporteront en effet un bénéfice pour la planète, l’activité économique et les habitants des régions.

- RICHIT Dominique (propos recueillis par Nathan MANN) « Comment Veolia conçoit un robot de 21 mètres pour le démantèlement de Fukushima ». L’Usine Nouvelle, 22 mars 2021 ↩︎

- NIPPERT Aline. «Ce que dit le GIEC sur les technologies de captage, de stockage et d’utilisation de carbone », L’Usine Nouvelle, 12 avril 2022 ↩︎